海报新闻记者 秦瑾 姜申涛 报道

在传统文科专业收缩与社会需求调整的背景下,关于“文科生未来何去何从”的追问再次引发热议。

今年的招生录取情况也为这场讨论提供了最新注脚。以浙江省为例,语言类、经管类在内的多个文科专业招生规模与投档线普遍呈下滑态势。这并非孤例,教育部数据显示,今年全国停招或撤销的3600余个专业点中,文科占据绝大多数;而新增的1800个专业点里,超60%为理工科。

当下,传统文科专业缩招、撤销频现,面对“出路何在”的质疑,一批高校正积极寻求变革,为文科教育注入新活力。

(图源:视觉中国)

“从部分高校新文科建设的情况来看,目前文科教育的转型存在学科融合与技术赋能的典型特征,一方面,学科交叉与跨界融合的趋势明显,高校文科专业不再局限于单一知识领域,更加注重跨学科视角解决问题的能力;另一方面,高校开始广泛使用大数据、人工智能技术辅助文科教学,出现若干‘人工智能+’的文科专业。”北京师范大学教育学部副教授王新凤在接受大众网·海报新闻记者采访时表示。

“文科+人工智能”,高校试水融合培养“新赛道”

人工智能深度赋能教育教学正逐渐成为文科教育变革的新趋势。

2024年9月,复旦大学启动首批“AI大课”课程,其中,该校分子考古实验室负责人文少卿联合计算机系教师钱振兴、金城副教授共同开设了“AI考古”课程,涉及AI考古学的发展历史和研究、AI考古专业数据库等内容,吸引了来自考古学、生物医药、中文等不同专业的学生。据悉,每名学生都可以尝试上手做一个AI项目,在AI考古场景应用中边探索边学习,有效促进了学科交叉与能力融合。

“结合国家重大战略需求和人才发展的需要,北师大推出了‘汉语言文学+人工智能’双学士学位培养项目,这个计划今年就要启动招生。”2025年3月,北京师范大学副校长康震在教育部新闻发布会上介绍到,未来还将持续重视抓好新文科建设,优化人才自主培养体系,加大科教融汇力度,深化产学研用一体化合作,加快培养适应新技术、新产业、新业态、新模式的复合型人才。

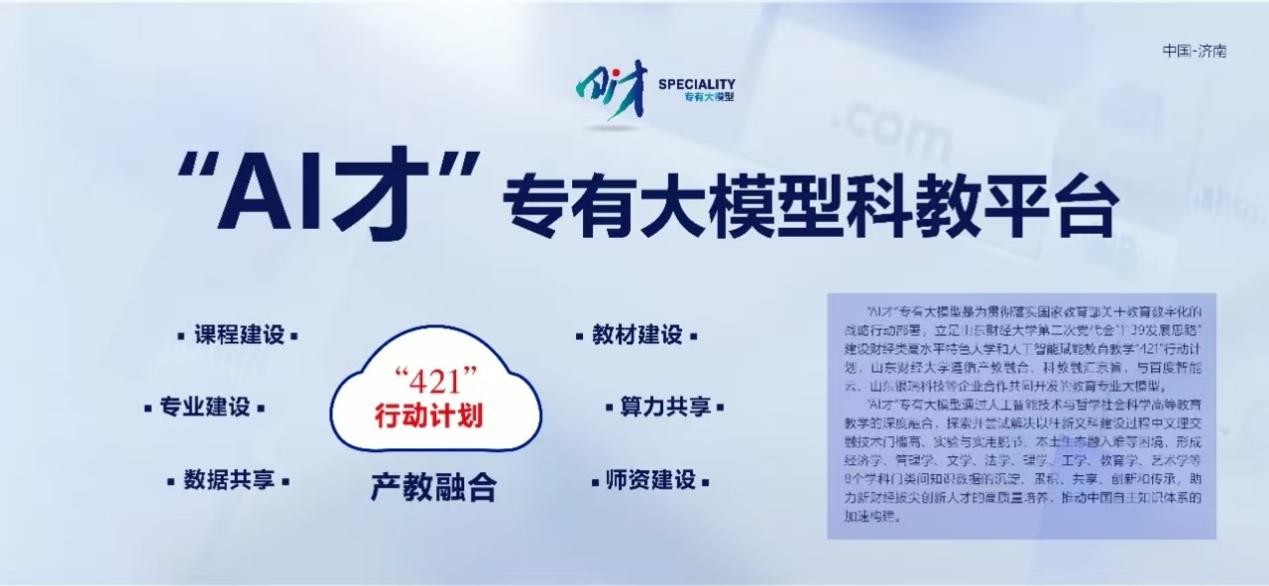

山东财经大学2024年发布了全国高校首个新文科教育教学专有大模型,支持智能备课、个性辅导、虚拟实训等功能,已累计服务4万人次。目前,正在打造具有山东财经大学特色的人工智能赋能教育教学3.0版本。校长洪俊杰表示,学校将持续优化“AI才”专业大模型,扎实推进人工智能赋能教育教学。

山东财经大学“AI才”教育教学专有大模型

“我的课程任务界面出现了一个五角星形象的AI助教!”2025年初,山东师范大学的师生发现,学校智慧教学平台有了新变化。平台通过接入DeepSeek等多家大语言模型,全面赋能本科课程智慧教学。该校正以AI技术为杠杆,撬动传统文科教育向“智能驱动、能力为本”的新范式转型。

事实证明,多所高校“文科+人工智能”的创新尝试受到考生热捧,媒体报道显示,复旦大学在广东历史类本科批投档线661分,最低排位88名,历史类招生的11个专业中,有8个专业包含了“文科+人工智能”;南京大学在江苏普通批历史类03专业组投档分643分,历史类最高分657分,录取至汉语言文学和社会科学试验班……

“破壁”进行时,交叉学科的新文科实践

除了AI赋能,高校文科转型向交叉融合方向发展的趋势,也早有端倪。2018年,教育部在“六卓越一拔尖”计划2.0中提出全面推进“新工科、新医科、新农科、新文科”建设。2020年,教育部召开新文科建设工作会议,发布《新文科建设宣言》。2023年,教育部等五部门联合印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》,明确提出推动文科间、文科与理工农医学科交叉融合,积极发展文科类新兴专业,推动原有文科专业改造升级。

这一系列政策导向在教育部公布的《普通高等学校本科专业目录(2025年)》中得到进一步体现,新增的29个专业中,“人工智能教育”“智能视听工程”“数字戏剧”等交叉学科专业赫然在列。

这种调整并非简单的专业更名,而是从知识生产到人才培养的系统性变革。作为实践主体,一批批高校正在响应新文科建设的号召,在交叉融合领域展开探索。

山东大学推动“外语+”“大数据+”“人工智能+”等新兴交叉专业建设,开设国际组织与全球治理、国际新闻与传播等新文科专业。

(图源:视觉中国)

“在‘新文科’的理念下,北京语言大学发展新兴学科和交叉学科,突出优势学科在拔尖人才培养中的示范和引领作用。”北京语言大学招生办公室杨璐璐在采访中介绍道。立足学校特色、服务国家战略、满足社会需求,北京语言大学与国内行业顶尖的兄弟院校探索联合培养实验班项目:与北京科技大学联合开设西班牙语(涉外矿产资源人才实验班),与中国石油大学(北京)联合开设培养俄语(涉外油气勘查人才实验班)……

中山大学今年新增3个本科专业,推出了10个双学士学位复合型人才培养项目,包括金融学+计算机、管理学+计算机等“CP组合”项目。

作为全国唯一的“简牍学”交叉学科学位授予单位,西北师范大学自主设置的交叉学科“简牍学”涉及中国史、中国语言文学、艺术学、化学、生物学等多个一级学科,凝练形成“简牍文献学”“简牍语言文字研究”“简牍与丝绸之路文明研究”“简牍文化资源保护与利用”等主要研究方向,培养具有跨学科背景和综合素养的简牍学人才。

新文科建设的“破壁”进程已从政策规划迈向实践,高校正通过特色化探索构建起文理交叉、文文互鉴的生态,回应人工智能时代对复合型人才的迫切需求,为推动传统文科从“学科本位”向“问题导向”的转型开辟新路径。

求解就业命题,文科人才培养“新范式”

新文科的突围,很大程度上源于社会对人才需求的变化和学生日益强烈的就业期待。“是否好就业”已然成为越来越多学子报考的重要考量因素。也正因如此,一些面向特定就业领域的定向培养政策也为文科生开辟了新赛道。

(图源:视觉中国)

山东省2024年启动的文物全科人才定向培养计划,因其“入学带编”“毕业带编”的就业保障,吸引了众多文科生关注。该计划由多部门联合推动,委托山东大学实施,计划连续5年为山东省基层培养不超过300名文物全科人才。山东大学文物全科人才定向培养计划2025年在全省投放56个招生计划,一次性全部录满,录取位次较2024年有大幅度提升。

此外,微专业的兴起为高校文科转型提供了快速响应市场就业需求、迭代培养方案的另一种路径。

“微专业模式通过引入灵活的课程模块,允许学生在本专业之外的领域选修相关课程,实现跨学科知识学习。微专业聚焦行业需求设计课程,强化实践导向,提升学生就业竞争力;其灵活且针对性的设置,能更好满足学生个性化发展和多元化职业需求。”王新凤表示。

浙江传媒学院新闻与传播学院与媒体工程学院于2024年共同开设的“人工智能新闻”微专业,联合传媒行业一线和科技企业一线的业界导师团队,共同打造“AI+新闻”的课程体系。浙江传媒学院新闻与传播学院“人工智能新闻”微专业负责人、副教授王翎子此前透露,已有由学生主导完成数字人分身采集与落地执行工作的数字主播在县级融媒体中心上岗。

聊城大学开设的“智能财税”微专业,依托其会计学专业硕士(MPAcc)及本科优势,通过优化课程体系、升级教学资源配置,以培养学生深度掌握数字化和智能化的财税应用能力,提高学生创新应用水平。公开资料显示,该专业毕业后可以在会计师事务所、商业银行、上市公司、国有企业、事业单位、政府机关等单位从事财务会计、财税咨询、会计人工智能处理应用等工作。

值得注意的是,今年教育部印发通知,部署实施高校学生就业能力提升“双千”计划,推动全国范围内开设1000个“微专业”(或专业课程群)和1000个职业能力培训课程。“尤其是在人工智能快速发展的背景下,微专业模式对于推动文科专业适应社会发展需求、促进高校与社会的深度融合,快速培养复合型人才具有重要助力。”王新凤说道。

从顶尖高校的范式引领,到地方院校的特色突围,这场以融合、赋能、协同、破冰为关键词的文科新变革,正在中国高等教育的土壤中多点开花、纵深推进。

对高校而言,这场变革的试金石不在于开设多少新专业,而在于能否打破知识生产的学科壁垒,重塑“教”与“学”的底层逻辑。对求学者而言,选择文科专业的意义正在被重新定义,传统名校的光环需让位于更务实的考量。

文科变革的立足点,最终要回归一个根本命题:培养适应新时代要求的应用型复合型文科人才。